‘Não precisamos esperar que os países ricos desenvolvam vacinas’

Presidente da Sociedade de Medicina Tropical defende que o Brasil assuma o protagonismo na produção de vacinas

25/09/2023

Julio Croda é medico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. – Foto: Divo Araújo

O Brasil precisa se tornar protagonista na produção de vacinas, sobretudo para as doenças que atingem as populações mais vulnerabilizadas. Essa é a premissa defendida pelo médico infectologista baiano, Julio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

Uma das maiores referências do país no tratamento do Covid-19, e outras doenças infecciosas como a tuberculose e dengue, Croda mora há muitos anos fora, mas voltou na semana passada à Salvador para ser homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) com a comenda Dois de Julho.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, o médico infectologista afirmou ainda que o mundo não está preparado para uma nova pandemia como a da Covid-19. “Lógico que a gente teve um rápido desenvolvimento tecnológico na oferta de vacinas. Mas essa vacina não chegou de forma igual para todos os países”, explicou ele. Confira essas e outras questões de saúde pública na entrevista que segue.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para uma tendência de aumento dos casos de Covid-19 no mundo, nas últimas semanas, com a chegada de novas variantes como a EG.5, já conhecida como Éris. Há motivo para alarme?

É importante entender que o vírus está em constante evolução. É natural, e a gente já aprendeu com a Covid-19, que o vírus tem um escape de resposta imune e isso favorece a uma maior transmissibilidade. Nos últimos dois anos, a gente viu o surgimento de novas variantes que faz com que haja uma maior transmissibilidade e consequentemente o aumento do número de casos. Isso vai se repetir daqui para frente como acontece, por exemplo, com o influenza (vírus da gripe). A gente toma vacina todo ano, porque ela muda de acordo com o vírus da influenza que circula. Com a Covid vai ser a mesma coisa. O que vai nos proteger, principalmente para hospitalização e óbito, é ter tomado uma vacina recente. Principalmente o grupo mais vulnerável de idosos e imunocomprometidos. Isso já está sendo feito em outros países. No Hemisfério Norte, no pré-inverno, eles optaram por fazer a vacinação desse grupo. E aprovaram, na semana passada, uma vacina mais próxima das variantes que estão circulando neste momento. O que é muito similar ao que a gente faz com o influenza. A gente faz uma análise do que está circulando e faz as modificações necessárias da cepa – no caso da Covid das variantes – para adaptar a vacina. O mais importante do que ter uma vacina adaptada, como falei, é ter uma vacina recente para esse grupo de maior risco, porque existe uma queda de proteção, principalmente para hospitalização e óbito, com o tempo.

As vacinas que temos no Brasil hoje previnem essas novas variantes da Covid-19?

Para a EG.5, essa nova vacina que foi aprovada no Hemisfério Norte, contém a XBB 1.5. Ela não é EG.5. Ela é próxima, mas não contém o vírus. As vacinas que nós temos no Brasil são a BA.4 e a BA.5. Elas também não contêm o EG.5. Mas todas essas variantes derivam do ômicron e as nossas vacinas bivalentes previnem contra essa variante. Então, de alguma forma, elas garantem proteção. E, para hospitalização e óbito, essa proteção é extremamente elevada. Inclusive com as vacinas que não têm essa variante ômicron. Por exemplo, as vacinas da Astrazeneca, a própria Coronavac, têm uma elevada proteção para hospitalização e óbito. O grande problema das vacinas é que elas têm uma queda da proteção ao longo do tempo. Lógico que é importante atualizá-las. Mas, o mais importante é ter vacina recente para esse grupo que é mais vulnerável. Quando você tem uma circulação importante do vírus, se tomou uma vacina nos últimos seis meses, você está protegido para hospitalização e óbito, independente se é a vacina atualizada que está sendo aplicada no Hemisfério Norte ou se é a vacina bivalente, que contém a ômicron e a variante original.

Alguns cientistas chegaram a falar na volta da recomendação do uso de máscaras. Chegaremos a esse ponto?

Isso não vai ser uma política de Estado. O uso de máscara continua sendo uma indicação individual. A pandemia acabou, principalmente com a cobertura vacinal elevada e com a maior proteção para hospitalização e óbito. Quando a gente não tem uma sobrecarga dos serviços de emergência, de UTI, a necessidade de medidas não-farmacológicas – essas medidas coletivas de toque de recolher, fechamento de atividades econômicas, uso de máscara indiscriminada – se tornam menos importantes. Aí a gente tem que pensar numa forma mais individualizada de proteção. Ao invés de obrigar, recomendar o uso de máscara para as pessoas em situação de elevado risco. Quem são as pessoas mais vulneráveis? Novamente, aquelas pessoas que precisam tomar a vacina como dose de reforço – os idosos e os imunocomprometidos. Como esse idoso ou imunocomprometido devem se prevenir nesse momento? Ter sua vacina recente atualizada e, quando for para locais fechados e aglomerados, por que não usar máscara? Se você vai viajar e é desse grupo de risco, por que não usar máscara? Máscara não tem nenhum efeito colateral e pode ser usada por qualquer pessoa. Essa é a recomendação ideal. Ah, eu não sou idoso, mas tomo um medicamento para combater o câncer? Eu tenho entre 50 e 60 anos, mas sou diabético, hipertenso, obeso? Porque não adotar essa estratégia de prevenção, que é simples e extremamente eficaz.

O mundo hoje está mais preparado para lidar com uma nova situação pandêmica?

O mundo não está preparado em vários aspectos. Lógico que a gente teve um rápido desenvolvimento tecnológico, principalmente na oferta de vacinas. Mas essa vacina não chegou de forma igual para todos os países. Até hoje os países pobres não possuem a tecnologia para fazer vacinas de RNA. Essa transferência de tecnologia não existiu. O Covax Facility – que foi a estratégia da OMS de ter um grupo de financiadores para levar vacinas para as populações mais pobres – não alcançou seu objetivo, que era imunizar 40% da população mundial no primeiro ano após a disponibilização da vacina. Então, a gente falhou na principal medida de controle da pandemia, que foi a vacinação em massa. A OMS, do ponto de vista do multilateralismo, não conseguiu convencer os países ricos a abrir mão das suas doses de reforço para que toda população mundial pudesse ter o mínimo de vacina. Também não existiu um movimento de transferência, pelos países ricos e pelas empresas desses países, das tecnologias mais modernas de fabricação de vacinas. Em muitos momentos, sobretudo no início da pandemia, faltaram equipamentos de proteção individual, porque os países mais ricos adquiriram todos eles. A falta de respiradores foi outro problema. Houve um desespero na compra de respiradores e muitos países, pelo preço ter se elevado demais, não tiveram acesso a compra desses equipamentos. A gente continuou respondendo a pandemia de uma forma individualizada e isso não foi adequado do ponto de vista de resposta a uma emergência mundial. Ou seja, a gente não ofertou equipamento de proteção individual, não ofertou vacina adequada, não ofertou testes em quantidade suficiente para todo mundo. E aí entra outra questão que é a comunicação. Os governos e a sociedade como um todo – a gente não pode responsabilizar só os governantes – não souberam dar uma resposta adequada à pandemia do ponto de vista de comunicação. Lógico que a imprensa ajudou muito a divulgar informação qualificada, principalmente por ter filtro, mas a comunicação das redes sociais ficou muito evidente. A gente observou ainda a partidarização da pandemia. A saúde deveria estar acima desse debate partidário. Não falo nem em politização, porque político todos nós somos, mas de partidarização. Se você apoia a vacinação, as medidas de controle, você é de um partido, se não apoia é de outro.

Inclusive, a OMS também alertou para outra emergência de saúde pública, que chamou de “infodemia”. Como este fenômeno de informações pouco confiáveis, amplificado pelas redes sociais, pode afetar as nossas vidas?

O problema é que o compromisso com a verdade e com a ciência não gera compartilhamentos. As mensagens e as reportagens sensacionalistas geram maior compartilhamento. É isso o que as mídias sociais estimulam. Geralmente são mensagens que têm um teor de verdade, mas a fake news e a desinformação estão ali no meio. E assim é muito difícil a gente acessar a verdade. Essa infodemia beneficia grupos partidários e interesses econômicos específicos. Existem claramente esses interesses. Primeiro, a gente tem uma população que não tem uma literacia em ciência. Não consegue diferenciar, na sua raiz, o que é verdadeiro e falso. A ciência nunca esteve em evidência antes. Ela só esteve por conta da pandemia. E os países pobres, menos educados, sofrem mais com a desinformação. As comunidades mais pobres sofrem mais, porque não conseguem separar o que é verdade do que é desinformação. Os idosos também sofrem porque também não conseguem fazer esse tipo de separação. Isso parte muito do nosso pensamento crítico. De como a gente forma os estudantes nas nossas escolas, desde o Ensino Fundamental e Médio. No Brasil, a gente não reformou nossas escolas. Nós somos repetidores. Nós somos técnicos, até numa faculdade de Medicina. As universidades não formam pessoas para questionar o mundo com pensamento crítico. Isso é uma característica que vem desde a nossa formação educacional básica. O que a gente vê hoje? O doutor fulano de tal, que tem 500 mil seguidores, mas que não é infectologista, não fez mestrado, doutorado, não publicou um artigo científico e passa a ser autoridade no assunto. E a população, como não tem literacia, não sabe como a ciência funciona, recebe aquela informação e, por conta dos números de seguidores, acredita por não ter esse pensamento crítico. É muito difícil combater a infodemia.

De todas essas questões envolvendo a “infodemia”, o senhor diria que a pregação antivacina é a mais perigosa?

Sim e o movimento antivacina cresceu no Brasil muito forte. No passado esse movimento não existia. Hoje em dia você vê grupos organizados, de médicos inclusive, sites específicos que têm a finalidade de produzir e traduzir a desinformação que chega muitas vezes dos países desenvolvidos, que possuem esses grupos mais organizados para vender terapias que não são efetivas. Propagam que a vacina não funciona ou gera uma doença, uma sequela. Qual o tratamento dessa doença, dessa sequela? É tomar aquelas vitaminas, é fazer uma ozonioterapia, um tratamento com soro. De alguma forma existe interesse político, comercial e financeiro em desacreditar a ciência. Esses fenômenos das redes sociais mostram isso. Eles geram empatia, confiança e a pessoa não questiona o que aquela pessoa fala, porque se tornou um “amigo”. por conta disso, ela acredita fielmente.

A classe médica pode fazer algo?

A gente não sabe lidar como classe em relação a isso. Na faculdade de Medicina, na formação, como disse antes, a gente copia nossos modelos da educação fundamental e média. A gente não estimula o pensamento crítico. Muitos médicos não conseguem, por exemplo, ler um artigo científico em inglês, interpretar os seus resultados. Então, muitos médicos também aprendem a partir de outras pessoas, não do seu pensamento crítico a respeito daquela informação.

Falta uma formação mais humanista nas faculdades de medicina?

A gente fala em soft skills. A formação do médico é tecnicista, como no ensino médio fundamental. E para quê? Para passar num vestibular, numa prova. Nosso sistema de avaliação é todo através desses mecanismos de memorização e não do pensamento crítico. E na Medicina se repete isso. Os processos formativos e avaliativos são os mesmos ensinados durante toda a nossa vida. Então, não existe essa cultura que é justamente da soft skills, da empatia, do olhar. E é isso daí que vai determinar o médico de sucesso. Não é a formação técnica propriamente dita. Claro que é importante você ter uma formação técnica. Conhecimento é importante, mas como utilizar esse conhecimento, como se comunicar com o seu paciente, com as mídias sociais e com a imprensa de forma ética? Eles não aprendem isso durante o curso de medicina, com certeza.

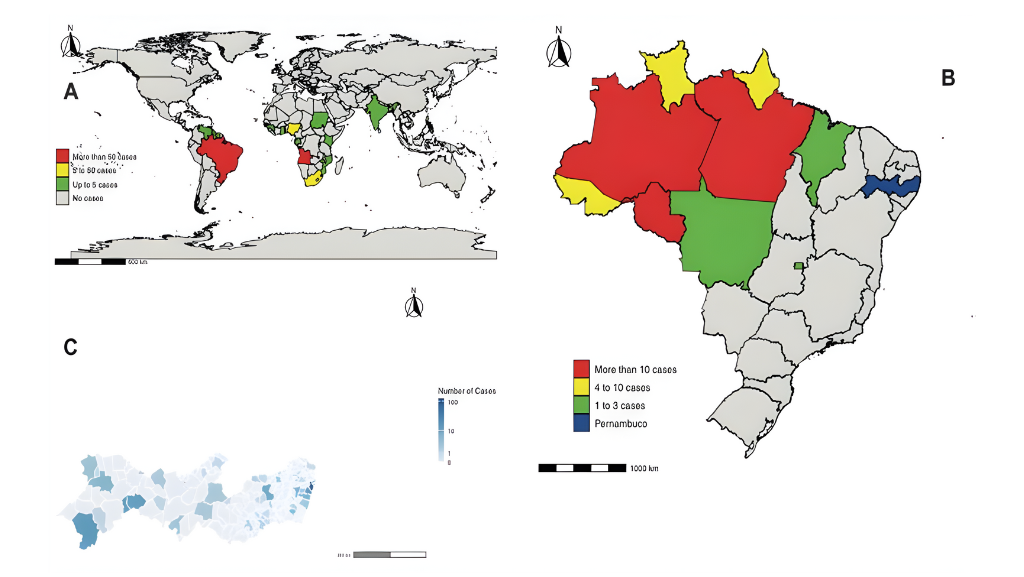

Mudando um pouco de assunto, o senhor já afirmou que, por causa da pandemia, o Brasil retrocedeu de dez a 20 anos no combate a doenças tropicais. Como está a situação hoje?

Essa situação é real, não mudou. Para a tuberculose, a gente voltou aos indicadores de 10 anos atrás, uma desmobilização do serviço. A gente vai precisar de 10, 20 anos para recuperar esses indicadores do passado. A gente deixou de tratar muitos pacientes com tuberculose, fazer muitos diagnósticos de HIV, de hepatite, de muitas doenças que são da medicina tropical. Durante a pandemia, a gente viu por exemplo a crise humanitária dos Ianomâmis, com transmissão de malária importante. E a malária é uma doença da medicina tropical. Porque, no momento em que você tem a pandemia, todos os esforços e recursos foram destinados para combater a Covid-19. Quais as principais doenças afetadas? As doenças que são invisíveis, das populações vulnerabilizadas, dos mais pobres. Porque eles não têm voz na sociedade, não conseguem de alguma forma ser representados e garantir acesso a diagnóstico, e tratamento, a vacinas eventualmente.

Não tem como queimar etapas e acelerar esse processo?

Tem, mas isso requer entender que a saúde é a ferramenta para garantir cidadania e democracia. O SUS é o melhor exemplo de cidadania. Porque você garantir acesso a saúde, a tratamento, a vacina, a medicamentos é uma forma de tornar a sociedade mais igual, reduzir as desigualdades e, de alguma forma, garantir que essas pessoas tenham oportunidade semelhante. O SUS é o sistema mais democrático que existe. Qualquer um tem acesso ao SUS, independente da sua cor, da sua raça, da sua condição social. Mesmo no Brasil, que historicamente se configura por ser um dos países mais desiguais do mundo. A gente não é um país pobre, é um país desigual. A gente tem ricos, que são muito ricos, e muitos pobres. E as doenças negligenciadas são doenças dessa população mais pobre. Se a gente quiser de alguma forma diminuir essas diferenças, a gente tem que combater essas doenças. A gente tem grandes instituições de pesquisa, laboratórios públicos, o Fiocruz, o Butantan, que foram importantes para produzir vacinas em tempo oportuno. Por que não priorizar essas doenças associadas à pobreza? Por que não investir em tratamentos que não existem para essas doenças e vacinas para tuberculose, por exemplo? É um tema que defendo e estou na linha de frente. A gente não tem que esperar que os países ricos invistam no desenvolvimento da vacina de tuberculose. Estou conversando diretamente com o Ministério da Saúde para que a Fiocruz possa investir um recurso maciço, junto com o Ministério, para desenvolver uma vacina de RNA para tuberculose, que é a doença infectocontagiosa que mais mata no mundo depois do Covid. Por que a gente não pode liderar esse processo como país do Sul global? Quem sofre de tuberculose no Brasil? Populações privadas de liberdade, que eu trabalho, indígenas, moradores de rua, essa população mais pobre.

O senhor vê vontade política para isso?

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, estão envolvidas nessa priorização. Foi criado um comitê interministerial para eliminação de doenças específicas associada à pobreza e à tuberculose. Existe um arcabouço político, vontade política, uma sinergia entre o Ministério e a Fiocruz e tudo isso é importante. Mas precisa de investimento. Não adianta ter vontade política se não tiver dinheiro. Para o desenvolvimento de um medicamento, de uma vacina, de um tratamento, o investimento alto que precisa ser feito é alto. E ele não vai ser feito pela iniciativa privada. Tem que ser feito pelas instituições públicas, principalmente porque o lucro associado a esse investimento vai ser pouco, porque afeta as populações mais empobrecidas e vulnerabilizadas. Se a gente quiser lidar com essas doenças que acometem essas populações pobres, o investimento público tem que entrar para democratizar o acesso.

Essa mentalidade pode ser associada também à dengue, zika e chikungunya, cujos casos estão crescendo no Brasil?

Com certeza. A dengue a gente tem uma vacina da iniciativa privada que já está aprovada pela Anvisa. Agora, ela está sendo avaliada pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS). Serão duas doses. Temos o Instituto Butantan também produzindo uma vacina nacional, de uma dose, na fase final de conclusão do estudo. Temos aí dois caminhos a seguir. O Brasil muito provavelmente vai ser o maior consumidor dessa vacina. O Butantan está desenvolvendo outro estudo, em adolescentes, com uma vacina para chikungunya. Os testes de adulto já terminaram e os resultados são excelentes. É outra vacina que pode ser usada no futuro. Então, por que a gente não utiliza essa capacidade para produzir vacinas num tempo curto, como a gente demonstrou na pandemia, para outras doenças? Tuberculose, hanseníase e outras doenças que ainda não têm uma vacina. É importante esse direcionamento de recursos para o desenvolvimento dessas soluções tecnológicas.

Para concluir, o senhor é baiano de Salvador mas está há alguns anos fora do estado. Como se sente recebendo essa homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia?

É a maior honraria que já recebi. Nasci em Salvador, morei no interior da Bahia, no sul, depois voltei para fazer o ensino fundamental e médio aqui na capital. Fiz faculdade de Medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba). E sei o que essa Comenda Dois de Julho representa no contexto político baiano, a maior honraria que temos aqui no Estado. Mas, especialmente por ser uma medalha que simboliza o Dois de Julho, que é a independência da Bahia. Vale lembrar que a Bahia foi pioneira nesse processo de se libertar como colônia que culminou com a independência do Brasil. É isso que a gente tem que fazer agora para combater nossos problemas e nossas doenças. Fazendo essa analogia ao Dois de Julho, precisamos criar soluções para os nossos próprios problemas, usando as nossas instituições, diminuindo essas iniquidades na área de saúde e levando vacina e tratamento para essas populações mais pobres, mais vulnerabilizadas. Então, me sinto honrado porque essa medalha representa essa liderança da Bahia no processo de revolucionar na parte política, quando a gente trouxe independência. Por que não a gente ser inovador e ser exemplo para o mundo? Como a gente já foi, com HIV/Aids, quebrando patente, produzindo medicamento, ofertando para toda a população. Como a gente foi na resposta da Zica. A gente pode fazer essa mudança.

Raio-X

Dr. Julio Henrique Rosa Croda é médico e pesquisador na área de doenças infecciosas. Possui graduação em Medicina pela Ufba, residência médica em infectologia e doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Yale School of Public Health. É especialista em Produção e Inovação em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Mato Grosso do Sul. Preside a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

Fonte: https://atarde.com.br/saude/nao-precisamos-esperar-que-os-paises-ricos-desenvolvam-vacinas-1243327

**Esta reportagem reflete exclusivamente a opinião do entrevistado.**